566

社区成员

发帖

发帖 与我相关

与我相关 我的任务

我的任务 分享

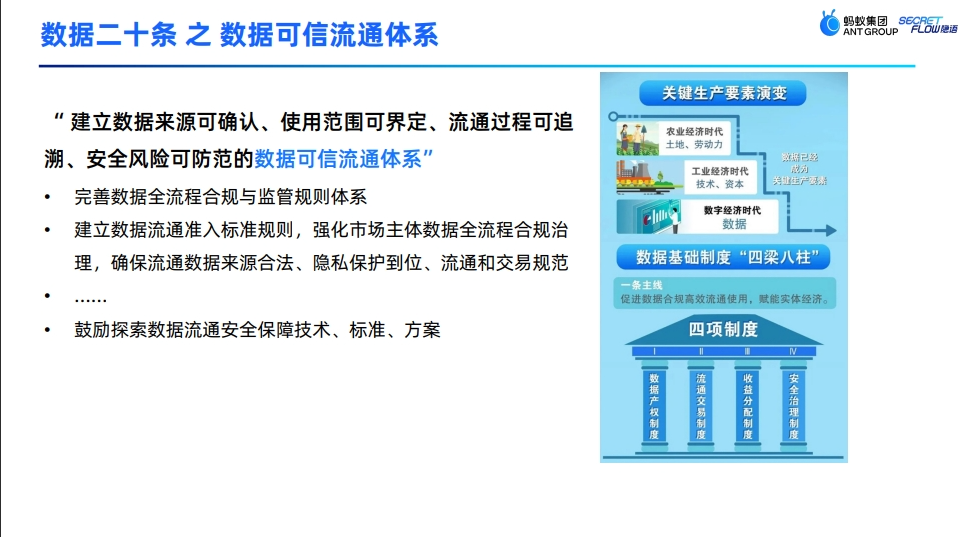

分享老师刚开始给我们讲解了数据二十条中对数据可信流通体系的描述

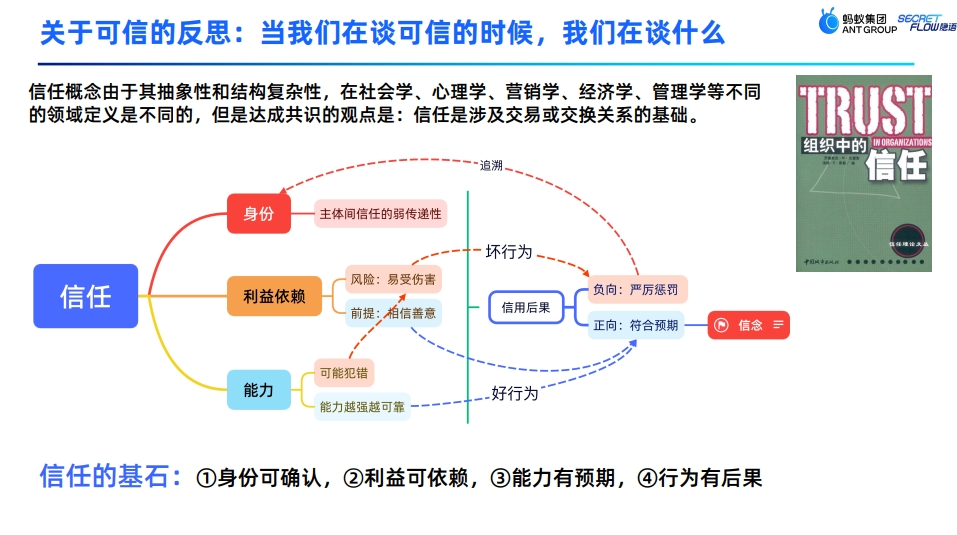

后为我们讲述了信任的基石:①身份可确认,②利益可依赖,③能力有预期,④行为有后果

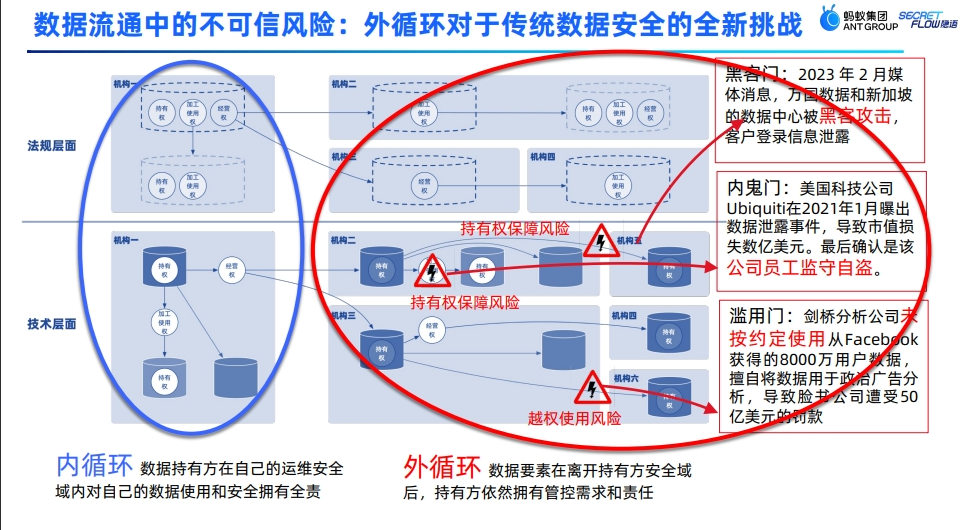

以及数据流通中的不可信风险和一些实际的案例

在数据流通中主要分为两个循环

内循环 数据持有方在自己的运维安全 域内对自己的数据使用和安全拥有全责。

外循环 数据要素在离开持有方安全域 后,持有方依然拥有管控需求和责任。

外循环 离开持有方安全域后,信任基石遭到破坏: ①责任主体不清,②利益诉求不一致,③能力参差不齐,④责任链路难追溯。

所以想要数据流通就要从运维信任走向技术信任,解决信任级联失效。

数据可信流通需要全新的 技术要求标准 与 技术方法体系。

在这个方法体系中分为四个部分

身份可确认:可信数字身份

利益能对齐:使用权跨域管控

能力有预期:通用安全分级测评

行为有后果:全链路审计

在技术信任的实现上:

基于公司密钥体系

权威机构注册

基于硬件芯片可信根(TPM、TCM)与可信计算体系

验证网络上某节点运行的是指定的软件和硬件

在这之上便是利益对其,利益对其的核心便是使用权跨域管控:是指数据持有者在数据(包括密态)离开其运维安全域后,依然能够对数据如何加工使用进 行决策,防泄露防滥用,对齐上下游利益诉求。

重点:①对运维人员的限制;②对数据研发过程的管控;③对全链路可信审计的保障

技术体系:包括跨域计算、跨域存储、可信审计等,不允许本地运维单方决策。可以通过 隐私计算、可信计 算、机密计算 等不同技术路线实现,但技术要求标准是一致的

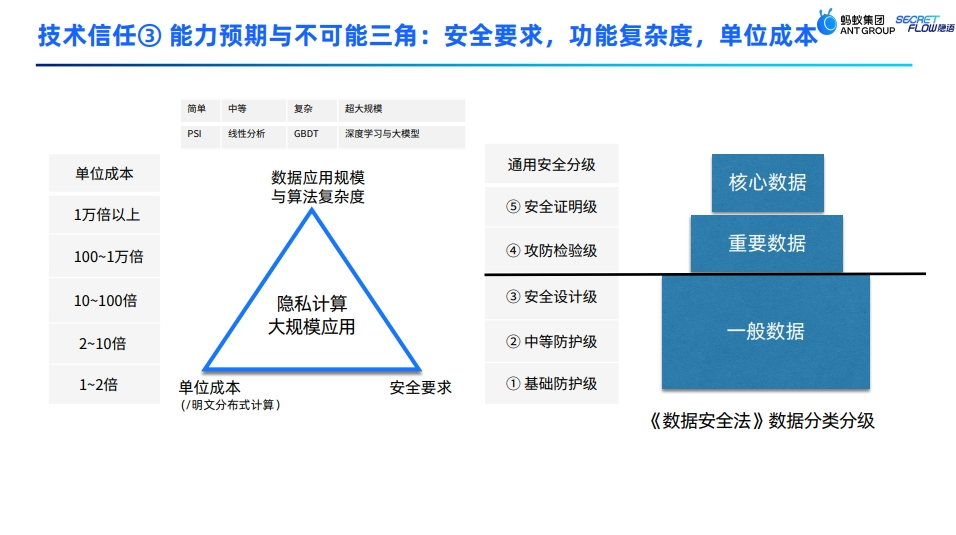

在技术信任中的能力预期与不可能三角:安全要求,功能复杂度,单位成本,这三个是不可能全部取优的,在以后通过技术突破,隐私计算成本从万倍以上 降至百倍、十倍甚至两倍以内。

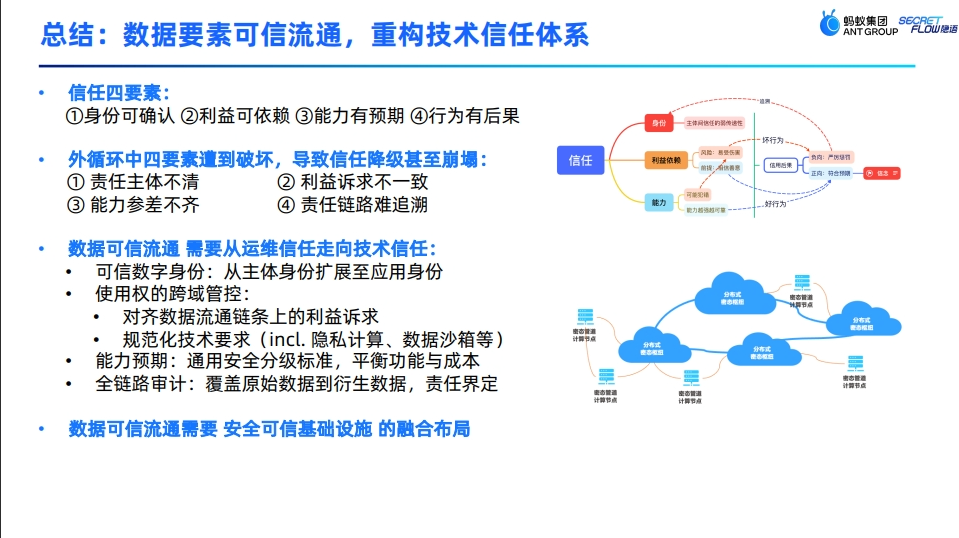

总结:数据要素可信流通,重构技术信任体系

1身份可确认

2利益可依赖

3能力有预期

4行为有后果

1 责任主体不清

2 利益诉求不一致

3 能力参差不齐

4责任链路难追溯