96

社区成员

发帖

发帖 与我相关

与我相关 我的任务

我的任务 分享

分享目录

| 这个作业属于哪个课程 | 课程CSDN社区 |

|---|---|

| 这个作业要求在哪里 | 软件工程实践第一次作业 |

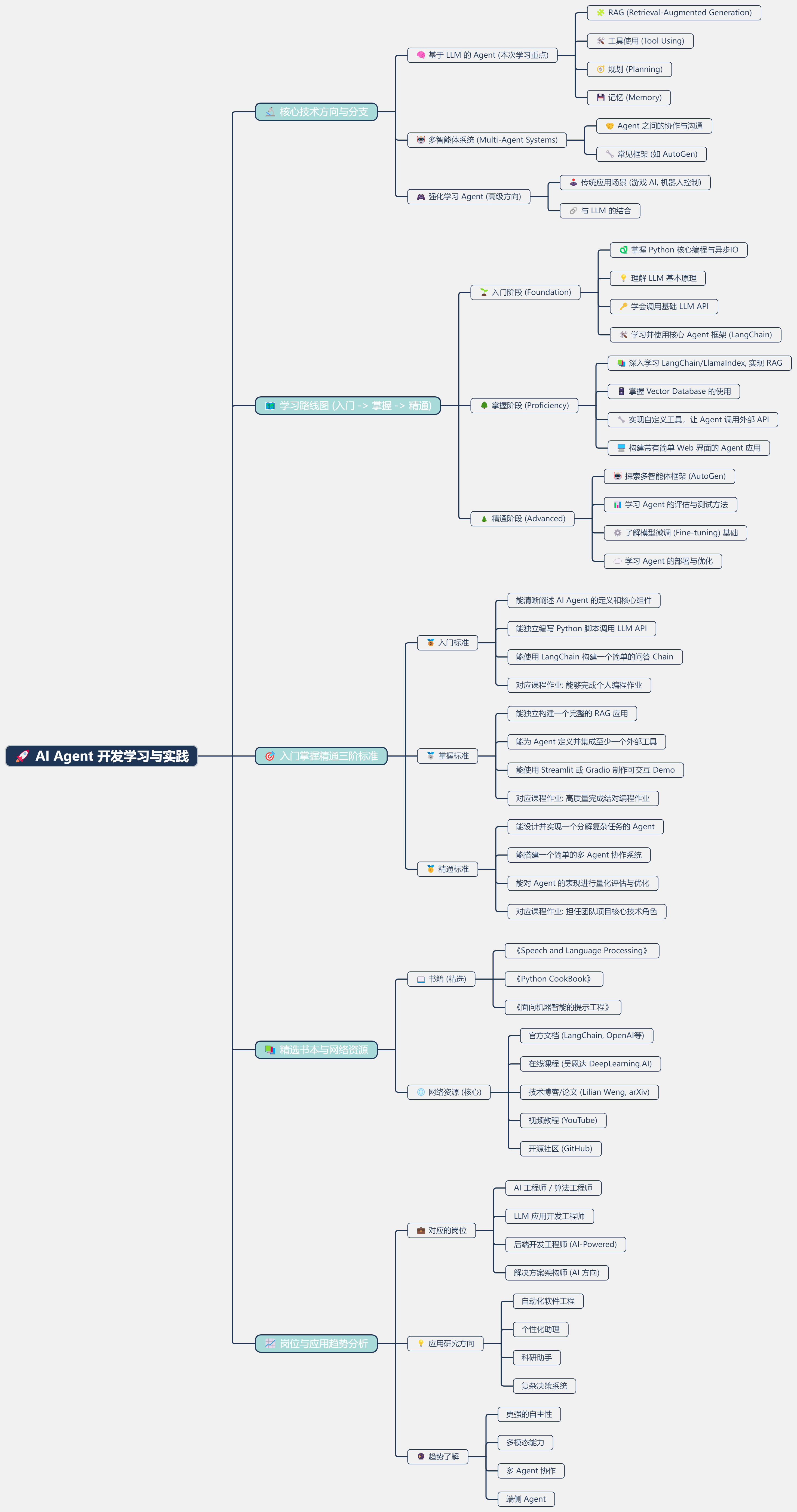

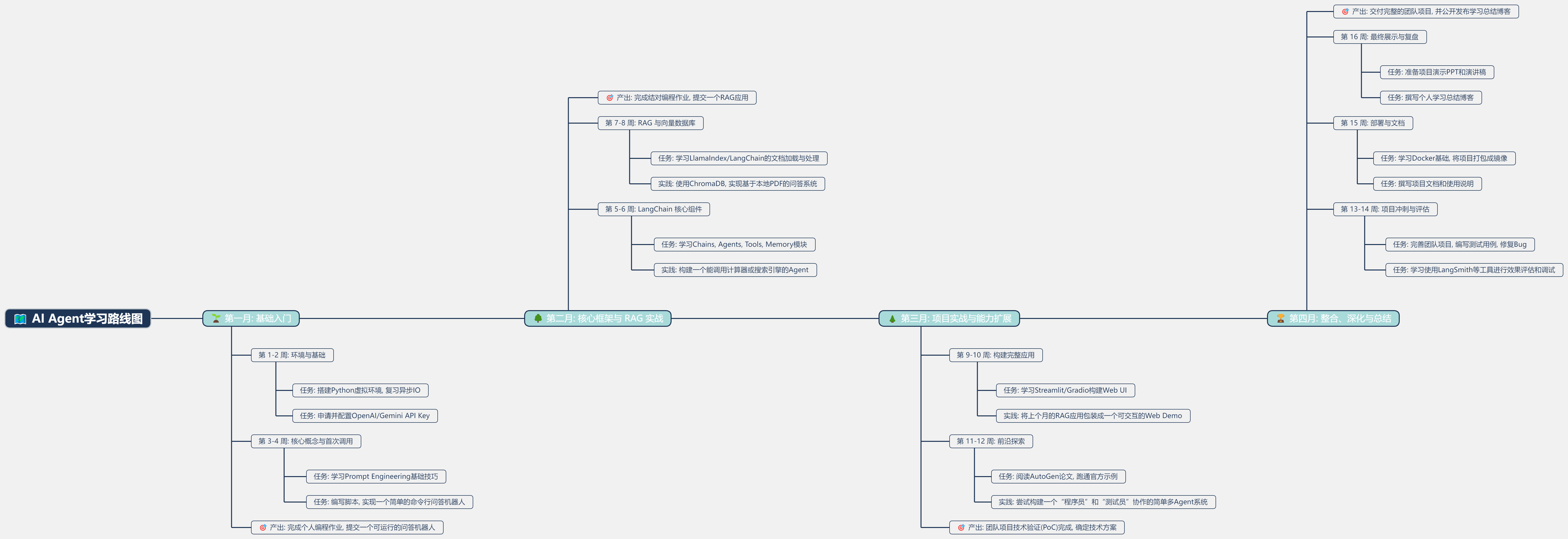

| 这个作业的目标 | 阐述个人现状、对行业当下情况的思考、给出对于未来的规划以及思维导图和学习路线 |

| 其他参考文献 |

ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior LLM Powered Autonomous Agents |

程序是状态机。 ——蒋炎岩

最初选择软件工程,是一个相对务实的决定。一方面,我擅长并偏爱逻辑清晰、有明确因果反馈的领域,南大蒋炎岩教授对于程序的本质描述恰好符合这一特质,基于程序构建起的软件工程正是我所希望的工作方向。另一方面,在当今的产业环境下,软件技术作为核心驱动力,其广泛的应用前景和明确的职业发展路径,也是我做出选择的重要考量。

在学习过程中,我愈发认识到“工程”二字的重量。它意味着软件开发并非天马行空的艺术创作,而是一套严谨的、有方法论指导的工业化生产活动。让我真正投入其中的,正是这套方法论的价值:它追求的不是“代码能运行”,而是如何构建一个健壮、可维护、可扩展的系统;它关注的不仅是个人技巧,更是如何通过流程管理、质量控制和团队协作,来确保大型项目的成功交付。

因此,选择软件工程,对我而言是选择了一条将逻辑思维转化为高效生产力的路径,目标是成为一名能够交付高质量、高可靠性软件产品的专业工程师,以此作为自己职业生涯的坚实起点。

最大的困难在于理论与实践的鸿沟。书本上的知识往往是理想化的。比如,学习“单例模式”时,理论上几行代码就能保证一个类只有一个实例。但在为了搭建项目而深入学习java多线程时,我才发现为了防止并发冲突,必须考虑线程安全、锁的开销以及双重检查锁定的陷阱,一个看似简单的设计模式,在真实场景下的复杂度远超预期。

同时,技术的飞速发展也常让我陷入知识焦虑。感觉自己学习的速度永远跟不上技术迭代的速度。就拿后端开发来说,我花费了大量时间掌握了 Spring Boot 和相关的生态工具,但很快,响应式编程和云原生架构就成为了新的主流,同时社区里还有 Quarkus、Micronaut 等为原生编译而生的更“现代”的框架。这种“学无止境”的压迫感,有时会让人感到迷惑。

此外,在团队项目中,我才初次认识到软件工程不只是编程,更是需要一套成体系的流程和方法。例如,在上学期的数据库课程设计中,我和队友分工开发,我负责后端API,他负责前端调用。直到项目截止前两天联调时才发现,我接口返回的数据格式是下划线命名(snake_case),而他前端代码里一直按照驼峰命名(camelCase)来接收,导致数据完全无法解析。这个小小的失误让我们浪费了大量时间进行返工,也让我明白,前期的有效沟通、统一接口文档和编码规范,远比埋头写代码更重要。

我持谨慎乐观并积极拥抱的态度。AI不是程序员的“终结者”,而是一个强大的“能力放大器”。

它将开发者从编写样板代码、单元测试等重复劳动中解放出来,让我们能更专注于系统架构设计、复杂业务逻辑梳理和创新性思考这些更高维度的任务上。这本质上是提升了对开发者的要求,我们的核心价值不再是“敲代码”,而是“创造性地解决问题”。

未来,优秀的工程师必须学会与AI高效协作,既要善用AI提升效率,更要具备批判性思维,能快速甄别和修正AI的产出。与其焦虑被替代,不如主动学习驾驭这个新工具,让它成为我们职业发展道路上的强大助力。

现在,大型语言模型已经不是一个遥远的概念,而是像Office办公软件一样,正迅速成为各行各业必备的生产力工具。它带来的变化非常具体:

在内容创作领域,过去需要数小时甚至数天的市场分析报告、营销文案或社交媒体帖子,现在利用AI可以在几分钟内生成多个可用的初稿,从业者可以将更多精力投入到创意审核和策略优化上。

在软件开发中,以GitHub Copilot为代表的AI工具已经成为许多程序员的日常助手。它能快速生成代码片段、编写单元测试、甚至调试,显著减少了在基础编码上花费的时间,让开发者能更专注于系统架构和复杂逻辑的实现。

在客户服务行业,智能客服已经从过去只会机械回答固定问题的“机器人”升级。现在的大模型客服能够理解更复杂的对话,处理更广泛的业务场景,有效分担了人工坐席的压力,提升了用户体验。

对于普通职场人而言,大模型也正在成为一个强大的个人助理。无论是快速总结一篇冗长的会议纪要,润色一封重要的电子邮件,还是制作一份PPT大纲,AI都提供了一个高效的起点,将人们从重复性的基础工作中解放出来。

面对AI带来的效率提升,与其感到自己的价值被稀释而焦虑,不如将其视为一次能力升级的契机。这就好比当年计算机普及,我们学会了打字和使用表格软件一样,现在我们需要学习如何与AI高效协作。

对我来说,一个很有价值的探索方向,就是开发AI Agent。

AI Agent是一个能够深度定制、理解工作流的智能体:

自动化信息处理:它可以按照我设定的规则,持续监控特定来源的信息,自动完成筛选、整合和初步分析,定期生成我需要的简报,帮我应对信息过载。

串联工作流程:它可以将多个软件应用打通。比如,在收到一封会议邀请邮件后,自动检查我的日程表,找到空闲时间并回复,然后将会议信息同步到我的待办事项列表。

复杂任务辅助:在规划一个项目时,它可以协助进行资料搜集、市场调研、方案对比等前期工作,为我的决策提供更充分的数据支持。

投身AI Agent的开发,对我而言,是主动适应技术变革的一种方式。这不仅是学习一项新技能,更是探索如何让AI更好地服务于我的工作目标,最终把这种技术趋势,转化为实实在在的个人优势。事实上,目前AI Agent开发这一方向已经登上风口,作为即将就业的大三学生,抓住风口不失能走上最能适应时代的发展方向。